चौरी-चौरा काण्ड के बाद असहयोग आन्दोलन के स्थगन ने कांग्रेस में विभाजन के प्रश्न को फिर से खड़ा कर दिया था। गांधीजी की लोकप्रियता में कमी आ गयी। कुछ समय के लिए वे राजनीतिक परिदृश्य की पृष्ठभूमि में चले गए। 10 मार्च, 1922 को उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। उनपर राजद्रोह का मुक़दमा चलाया गया और उन्हें 6 वर्षों के लिए कारावास की सज़ा दी गयी। जब वह जेल में थे, तो उनके अनुयायियों में गहरे मतभेद के चिह्न दिखने लगे थे। राष्ट्रवादियों के बीच विघटन, अव्यवस्था और पतन शुरू हुआ।

अनेक कान्ग्रेसियों को गांधीजी की नीतियों में विश्वास नहीं रहा। सत्याग्रह के औचित्य के बारे में प्रश्न पूछे जाने लगे। पार्टी के नेताओं द्वारा कांग्रेस पर अधिक सशक्त नीति अपनाए जाने के लिए दबाव डाला जाने लगा। कांग्रेसजनों में इस बात पर बहस शुरू हो गई कि निष्क्रियता के काल में क्या किया जाए। कांग्रेस के अन्दर विद्रोह की संभावना बढ़ती जा रही थी। इस परिस्थिति ने 'स्वाराजियों' के उदय की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी।

यूपीएससी पाठ्यक्रम : 9.5 असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद से सविनय अवज्ञा आन्दोलन के प्रारंभ होने तक की राष्ट्रीय राजनीति

9.5 D : अपरिवर्तनकारी और स्वराजी

विधान-परिषद् के बहिष्कार के प्रश्न पर मतभेद

जून 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने भावी कार्यक्रम निश्चित करने के लिए 'सविनय अवज्ञा जांच समिति' की स्थापना की। इसके सदस्यों में से जहां अंसारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सरदार वल्लभभाई पटेल, सेठ जमनालाल बजाज और कस्तूरी रंगा आयंगार ने रपट दी कि देश अभी भी एक आम और जनव्यापी नागरिक अवज्ञा आन्दोलन चलाने के लिए तैयार नहीं है, और काउंसिल का बहिष्कार कर गांवों में गांधीवादी रचनात्मक काम करना चाहिए, वहीं देशबंधु सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, नरसिंह चिन्तामणि केलकर, एम.आर. जयकर, हकीम अज़मल ख़ां और विट्ठलभाई पटेल कौंसिलों के बहिष्कार के पक्ष में नहीं थे।

वे असहयोग आन्दोलन को विधान-परिषदों के अन्दर चलाने के पक्ष में थे। उनका मानना था कि बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस को काउंसिल चुनावों में भाग लेना चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेने के बाद, उनकी राय में सरकार का विरोध करने का सिर्फ़ एक ही रास्ता बचा था, वह था कौंसिलों में जाना। वे काउन्सिल में प्रवेश कर सरकार की नीतियों का विरोध करना और सरकार-विरोधी जनमत तैयार करना चाहते थे। दूसरे शब्दों में, वे इन परिषदों को 'समाप्त या संशोधित' करना चाहते थे, अर्थात यदि सरकार ने राष्ट्रवादियों की मांगों का जवाब नहीं दिया, तो वे इन परिषदों के कामकाज में बाधा डालेंगे। इस सुझाव को बहुत से कांग्रेसियों का समर्थन मिला। राष्ट्रवादी नेताओं में दो गुट हो गया था।

सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली

केन्द्रीय विधान-मंडल के उच्च सदन का नाम था राज्य कौंसिल (कौंसिल ऑफ स्टेट्स), जिसमें अधिकांश अधिकारी के सदस्य नामज़द थे। निम्न सदन को केन्द्रीय विधि परिषद (सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली) कहा जाता था। इसके एक तिहाई सदस्य या तो अंग्रेज़ अफ़सर या उनके द्वारा नामज़द भारतीय थे। केन्द्रीय विधि परिषद को सारे बजट के सातवें हिस्से पर विचार करने का अधिकार था। उसके द्वारा अस्वीकृत प्रस्तावों को भी वायसराय अपने विशेषाधिकार से कानून का रूप दे सकता था। प्रांतीय शासन तो और भी विचित्र था।

कुछ विभाग तो मंत्रियों को सौंपे गए थे, लेकिन वित्त, न्याय आदि कई विभाग अधिकारियों के जिम्मे कर दिए गए थे। ये अधिकारी प्रांतीय विधि-परिषदों के प्रति नहीं, गवर्नर के प्रति जिम्मेवार थे। गवर्नर को वीटो का अधिकार था। जो नेता कौंसिल में जाने के पक्ष में थे, उनका मानना था कि निरंतर और स्थायी अड़ंगेबाज़ी से कौंसिलें सरकार के हाथों का हथियार न रहकर उसके गले का कांटा बन जाएगी। सी.आर. दास अलीपुर जेल में ही कौंसिल-प्रवेश की योजनाएं बनाने लगे थे। जैसे ही वे जेल से रिहा हुए, इस काम में जुट गए। विधान-परिषद् के बहिष्कार के प्रश्न पर मतभेद उग्र होता गया।

गया कांग्रेस अधिवेशन

दिसंबर, 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। देशबंधु चितरंजन दास उसके अध्यक्ष चुने गए। इस अधिवेशन में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने औपनिवेशिक सत्ता का विरोध करने के लिए अपनी नई रणनीति की वकालत की। यह प्रस्ताव पेश किया गया कि 1920 के मांटेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड सुधार के अन्तर्गत केन्द्रीय विधान सभा के चुनाव लड़ने चाहिए। कौंसिल में प्रवेश को वह असहयोग आंदोलन की भावना के विपरीत नहीं मानते थे। उनका कहना था कि हम कौंसिल में जाकर अंदर से बहिष्कार और असहयोग करेंगे। प्रस्ताव के समर्थन में अध्यक्ष देशबंधु सीआर. दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, श्रीनिवास आयंगर, केलकर और हक़ीम अजमल ख़ान आदि थे।

उन दिनों कांग्रेस द्वारा असहयोग आन्दोलन के तहत सरकार के सम्पूर्ण बहिष्कार का कार्यक्रम चल रहा था। चुनाव लड़ना सरकार की व्यवस्था में सहयोग देने के बराबर था। राजेन्द्र प्रसाद, वल्लभभाई पटेल, अंसारी, राजगोपालाचारी, कस्तूरी रंगा आयंगार और जमुनालाल बजाज ने प्रस्ताव का विरोध किया था। उनका कहना था कि कौंसिल में प्रवेश अहिंसात्मक असहयोग की मूल भावना और सिद्धांतों पर प्रहार है। हमारा तो शुद्ध, पवित्र और निष्कलंक आंदोलन है। इसमें कूटनीति के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इस छल-कपट को कोई भी सत्याग्रही समर्थन नहीं कर सकता।

संकट में पड़ी कांग्रेस

कांग्रेस के नेता दो दलों में बंट गए थे। जो असहयोग के कार्यक्रम में परिवर्तन चाहते थे, 'परिवर्तनवादी' कहलाए। जबकि सरदार वल्लभभाई पटेल, राजेन्द्र बाबू, राजाजी आदि 'अपरिवर्तनवादी' थे। कौंसिल-प्रवेश के प्रश्न को लेकर काफ़ी बहस हुई। प्रस्ताव पर मतदान करना पड़ा। 890 के मुकाबले 1,748 मतों से कांग्रेस ने चुनाव के विरोध में अपना स्पष्ट मत ज़ाहिर कर दिया। प्रस्ताव नामंजूर हो गया। परिवर्तनवादी पराजित हो गए।

सी.आर. दास ने गया कांग्रेस के तत्काल बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने मोतीलाल नेहरू, विट्ठलभाई पटेल, मदनमोहन मालवीय और जयकर के साथ मिलकर मार्च 1923 में अपनी अलग 'कांग्रेस ख़िलाफ़त-स्वराज पार्टी' बनाई, जो बाद में 'स्वराज पार्टी' के नाम से जाना गया। वे स्वयं इसके अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू को मंत्री नियुक्त किया। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू दोनों सफल वकील थी। दोनों नरम पंथी थे। दोनों ने गांधीजी के असहयोग आंदोलन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था और वकालत छोड़ दी थी। दोनों ने अपने (कलकता और इलाहाबाद) के आलीशान मकान को देश को समर्पित कर दिया था। दोनों ही गांधीजी के प्रशंसक थे। दोनों सांसद भी थे। दास भावुक थे और धार्मिक आस्था में विश्वास रखते थे, जबकि नेहरू अनीश्वरवादी और शांत व्यक्ति थे। दोनों ही भाषण देने में माहिर थे। संगठन की दोनों में अद्भुत क्षमता थी।

स्वराज दल का उद्देश्य

स्वराज दल का उद्देश्य भी भारत में स्वराज की स्थापना के लिए प्रयास करना था। देहरादून में सी.आर. दास ने अपना प्रसिद्द सूत्र दिया था कि 'स्वराज जनसामान्य के लिए होना चाहिए, केवल भद्रलोक के लिए नहीं'। लेकिन इसे हासिल करने के लिए उनका रास्ता कांग्रेस के रास्ते से अलग था। कांग्रेस के अपरिवर्तनकारी बहिष्कार और असहयोग आंदोलन को ज़ारी रखना चाहते थे, इसलिए वे कौंसिल में प्रवेश का विरोध कर रहे थे। लेकिन दोनों खेमा यह मानता था कि सविनय अवज्ञा तुरंत शुरू नहीं किया जा सकता।

दोनों यह भी मानते थे कि कोई जनआंदोलन अनिश्चित काल तक नहीं चलाया जा सकता। दोनों ही यह मानते थे कि संगठन को और मज़बूत बनाने तथा लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए और वक़्त चाहिए। लेकिन मतभेद की वजह थी कि आंदोलन की निष्क्रियता के समय राजनीतिक गतिविधियों को कैसे ज़ारी रखा जाए?

तैयार हुआ राजनीतिक संघर्ष का एक मंच

स्वराजी राजनीतिक निष्क्रियता को ख़त्म करने के लिए कौंसिल में प्रवेश को ज़रूरी मानते थे। इससे लोगों का मनोबल बढ़ेगा और राजनीतिक आंदोलन को बल मिलेगा। यदि कांग्रेस चुनावों में भाग नहीं लेती है, तो चुनाव के दौरान जो लोग चुनाव में भाग लेंगे उनके बीच कांग्रेस का प्रभाव कम हो जाएगा और महत्त्वपूर्ण पदों पर ग़ैर-कांग्रेसी क़ाबिज़ हो जाएंगे। विधानमंडल में भाग लेकर वे इसे राजनीतिक संघर्ष का एक मंच तैयार कर सकते हैं और औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए इसका एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

वे सरकार के सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देना चाहते थे, जिससे सरकार बाध्य होकर उनकी मांगें स्वीकार कर ले, अन्यथा सरकार को शासन चलाना कठिन बना दिया जाएगा। दूसरी ओर अपरिवर्तनकारियों का मानना था कि संसदीय कार्यों में संलग्न हो जाने के बाद रचनात्मक कार्यों की उपेक्षा होगी। संघर्षशील शक्तियों का मनोबल गिरेगा और राजनीतिक भ्रष्टाचार पनपेगा। जो विधानपरिषदों में जाएंगे वे संघर्ष की राजनीति छोड़ देंगे। वे समय के साथ साम्राज्यवादी हुक़ूमत का साथ देने लगेंगे।

दिल्ली में विशेष कांग्रेस अधिवेशन

जिस तरह की परिस्थियां बन रही थीं, उससे यह ख़तरा मंडराने लगा कि कहीं कांग्रेस में विभाजन न हो जाए। दोनों पक्ष 1907 की तरह के विभाजन से बचना चाहते थे। इसलिए दोनों खेमाओं पर यह दबाव डाला गया कि वे एक दूसरे ख़िलाफ़ ज़हर उगलना बंद करें और समझौता करें। दोनों ने समझौतावादी रुख़ अपनाया। स्वराज पार्टी ने कांग्रेस के कार्यक्रमों को अपना कार्यक्रम बनाया।

नए संवैधानिक सुधारों के तहत नवंबर 1923 में कौंसिलों के चुनाव होने थे। इस पार्टी ने चुनावों में भाग लेने का निर्णय लिया। दिल्ली के विशेष कांग्रेस अधिवेशन में एक समझौता हुआ जिसके तहत जो लोग विधान-सभा के चुनाव लड़ना चाहें उन्हें उसकी इज़ाज़त दी गई, बशर्ते वे अपने बनाए हुए स्वराज्य पार्टी की ओर से लड़ें, न कि कांग्रेस की ओर से। और चुनावों में कांग्रेस का रुपया काम में न लाया जाए। इस तरह कांग्रेसियों ने स्वराज्य पार्टी के तहत चुनाव लड़े।

चुनावों में सफलता

नवंबर, 1923 में चनाव हुए। उन्हें अच्छी सफलता मिली। केन्द्रीय परिषद् में उन्हें 101 निर्वाचन क्षेत्रों में से 42 पर सफलता मिली। मध्यप्रदेश में पूर्ण बहुमत और बंगाल, उत्तरप्रदेश, असम और बंबई में सबसे बड़ा दल बनने का मौक़ा मिला। केन्द्रीय विधान परिषद् में नरमपंथियों और मुसलमानों को मिलाकर उन्होंने राष्ट्रवादी दल की स्थापना की। प्रान्तों में भी ऐसी ही व्यवस्था की गयी।

स्वाराजियों की मांगें और विरोध

स्वाराजियों ने सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की। सरकारी दमन को बंद करने के लिए कहा। वे पूर्ण प्रान्तीय स्वायत्तता भी चाहते थे। उन्होने चेतावनी भी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे सरकार का चलना बंद कर देंगे। उन्होंने अनेक बार सरकारी प्रस्तावों को अस्वीकृत करवा दिया। 1925 में विट्ठलभाई पटेल केन्द्रीय विधायिका के अध्यक्ष चुने गए। स्वराजी सरकारी कामों में रोड़े अटकाने का काम करते रहे। एक उल्लेखनीय उपलब्धि 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक की हार थी जिसका उद्देश्य अवांछनीय और विध्वंसक विदेशियों को निर्वासित करने के लिए सरकार को सशक्त बनाना था। अपनी गतिविधियों से, उन्होंने ऐसे समय में राजनीतिक शून्यता को भर दिया जब राष्ट्रीय आंदोलन अपनी ताकत फिर से हासिल कर रहा था।

गांधीजी जब जेल से छूटकर आए

गांधीजी जब फरवरी, 1924 में स्वास्थ्य के आधार पर जेल से छूटकर बाहर आए तो स्वराज पार्टी और कांग्रेस के मतभेद को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने महसूस किया कि परिषद प्रवेश के कार्यक्रम का सार्वजनिक विरोध हानिकारक होगा। परिषद् में चुनाव जीतकर स्वराजवादियों ने जिस साहसी और समझौता न करने वाले तरीके से कार्य किया, उससे गांधीजी को विश्वास हो गया कि वे औपनिवेशिक प्रशासन का अंग नहीं बन जाएँगे।

दिसंबर 1924 में कांग्रेस के बेलगाम सत्र में, जिसकी अध्यक्षता गांधीजी ने की थी, दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंचे कि 'स्वराजवादी कांग्रेस संगठन के अभिन्न सदस्य' के रूप में परिषदों में काम करेंगे। इसके बदले कांग्रेस की सदस्यता के लिए कताई की योग्यता को लागू करने की बात स्वीकार कर ली गई। 1925 में गांधीजी ने कांग्रेस का सम्पूर्ण संगठनात्मक दायित्व स्वाराजियों के हाथों में सौंपकर अपने विचारों को क्रियान्वित करने के लिए अखिल भारतीय चरखा संघ स्थापित करने की निश्चय किया। उन्होंने यह घोषणा की कि 1926 उनके लिए 'मौन का वर्ष' होगा। इससे यह अफवाह फैली कि गांधीजी राजनीति से संन्यास ले रहे हैं।

स्वराज दल का पतन

जून, 1925 में देशबंधु चित्तरंजन दास का देहावसान हो गया। उनकी मृत्यु से पार्टी में फूट पड गयी। स्वराजवादियों को विभाजित करने की सरकार की रणनीति सफल रही। उन्होंने उदारवादी और उग्रवादी, तथा मुसलमानों और हिंदू को आमने सामने आकर दिया। सरकारी प्रलोभनों से भी स्वराजी अछूते नहीं रहे। अनेक नेताओं ने सरकारी पद स्वीकार कर लिया। विट्ठलभाई पटेल केन्द्रीय विधायिका के अध्यक्ष तो थे ही, मोतीलाल नेहरू इन्डियन सैंडहर्स्ट कमिटी के सदस्य बन गए। मदन मोहन मालवीय, एन.सी. केलकर और लाला लाजपत राय ने हिन्दुओं की रक्षा के लिए 'अनुक्रियावादिओं' का अपना एक गुट बनाया और सरकार से सहयोग करने को तैयार हो गए। जनता के बीच इनकी छवि धूमिल होती जा रही थी। 1926 के चुनावों में उन्हें मद्रास के अलावा कहीं भी अच्छी सफलता नहीं मिली।

स्वराज पार्टी का महत्त्व

स्वराजवादियों के पास विधायिका के अंदर अपने उग्रवाद को बाहर के जन संघर्ष के साथ समन्वयित करने की नीति का अभाव था। उन्होंने अडंगा डालने की नीति अपनाई थी। इसकी उन्हें तीखी आलोचना झेलनी पडी। एक बाधावादी रणनीति की अपनी सीमाएँ थीं। इस पार्टी को अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। न तो ये किसी सरकारी नियमों में बदलाव लाने में सफलता प्राप्त की और ना ही अपनी कोई मांग मनवा सके। परस्पर विरोधी विचारों के कारण वे अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ बहुत दूर तक नहीं चल सके।

इसने उनकी प्रभावशीलता को और सीमित कर दिया। इन सब कमियों के बावजूद हम परिवर्तनवादियों के राष्ट्रीय आन्दोलन में योगदान को कम नहीं कर सकते। अपने शुरू के दिनों में इन्होंने मुसलमान नेताओं के बीच मोटे तौर पर एक समन्वय बनाए रखा। इनके क्रियाकलापों के कारण मोंट-फोर्ड सुधारों के तहत थोपी गई द्विशासन प्रणाली का भंडाफोड़ हुआ कि यह कोई वास्तविक संवैधानिक सुधार नहीं है।

जनता में उत्साह और साहस

मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल ने सांसदों के रूप में अच्छी प्रतिभा का परिचय दिया। भारतीय व्यापारी समुदायों और स्वराजी राजनीतिज्ञों के बीच अच्छे संबंधों का विकास हुआ। स्वाराजियों ने असहयोग आन्दोलन की शिथिलता के समय जनता में उत्साह और साहस का वातावरण तैयार किया।

गांधीजी की अनुपस्थिति में स्वाराजियों ने रास्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व संभाले रखा। हालांकि स्वराजवादियों और अपरिवर्तनवादियों ने अलग-अलग तरीकों से काम किया, लेकिन वे एक-दूसरे के साथ सबसे अच्छे संबंध रखते थे और जब भी नए राजनीतिक संघर्ष का समय आता था, वे एकजुट होने में सक्षम होते थे।

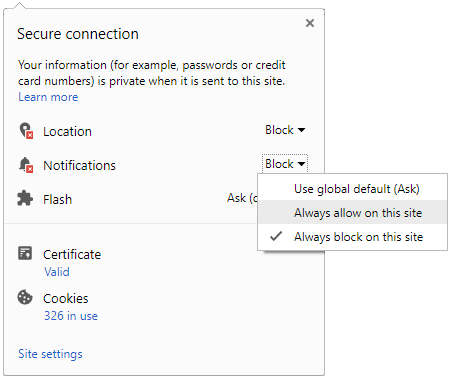

Click it and Unblock the Notifications

Click it and Unblock the Notifications