The social composition of the early Congress leadership: 1885 में कांग्रेस की स्थापना उस राजनीतिक चेतना की पराकाष्ठा थी, जो 1860 के दशक में भारतीयों में पनपने लगी थी। भारतीय राजनीति में सक्रिय बुद्धिजीवी राष्ट्रीय हितों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करने के लिए व्याकुल थे। उनको सफलता मिली और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यहां प्रारंभिक कांग्रेस नेतृत्व की सामाजिक संरचना पर विस्तृत चर्चा की जा रही है।

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों की तैयारी के लिए उम्मीदवार इस लेख से सहायता ले सकते हैं। यहां सरल भाषा में कांग्रेस के प्रारंभित नेतृत्व के दौरान सामाजिक रचनाओं को विस्तार से बताया गया है। इस विस्तृत चर्चा से पहले आइए डाले यूपीएससी आईएएस परीक्षा में वर्ष 2014 में पूछे गये प्रश्न पर एक नजर-

2014 - प्रश्न : "नरमदलियों के अधिकांश के लिए राजनीति एक अंशकालिक कार्य था। कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं, किन्तु एक त्रिदिवसीय वार्षिक प्रदर्शन था।" सविस्तार स्पष्ट कीजिए।

भारत से अंग्रेज़ी शासन को समाप्त करने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रणेता और संस्थापक आईसीएस अधिकारी एलन ओक्टेवियन ह्यूम एक अंग्रेज़ थे। उस समय के राष्ट्रवादी नेताओं ने एओ ह्यूम का हाथ इसलिए पकड़ा था कि शुरू-शुरू में सरकार उनकी कोशिशों को कुचल न दे। इसके संस्थापक सदस्य शिक्षित मध्यम वर्ग के थे। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी और ब्रिटिश व्यवस्था में उनका दृढ़ विश्वास था। वे ब्रिटिश परोपकार के मार्गदर्शन में भारतीय लोगों की स्थिति में सुधार करना चाहते थे। दिसंबर, 1885 में कलकत्ता के प्रमुख बैरिस्टर डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में भारत के विभिन्न भागों से आए हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के 72 प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ।

शुरुआती कांग्रेस उदारवादी

1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मामलों पर प्रभुत्व रखने वाले शुरुआती कांग्रेसियों को उदारवादी के रूप में जाना जाता था। शुरू के दिनों में इसके कई अध्यक्ष अंग्रेज़ थे। लंदन में भी एक अधिवेशन रखने का प्रस्ताव पेश हुआ था। यदि उनकी पत्नी का देहांत न हो गया होता, तो रामजे मैक्डानल्ड उस वर्ष के अधिवेशन की अध्यक्षता करते। उस समय के नेताओं का पहला लक्ष्य यह था कि भारतीयों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ा जाए और भारतीय जनता के रूप में उनकी पहचान बनाई जाए। उस समय अंग्रेज़ कहा करते थे कि भारत एक नहीं हो सकता क्योंकि यह एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि यह महज एक भौगोलिक शब्दावली है और सैकड़ों अलग-अलग धर्मों और जातियों के लोगों का समूह है। भारत में जिस तरह की भिन्नताएं थीं, वह दुनिया के किसी देश में नहीं थीं। सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय भावना को पहुंचाने के उद्देश्य से प्रारंभिक कांग्रेसियों द्वारा यह तय किया गया कि कांग्रेस का अधिवेशन बारी-बारी से देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किए जाएं और अध्यक्ष उसी क्षेत्र का न हो जहां अधिवेशन हो रहा हो।

कांग्रेस की गतिविधियां

1892 तक कांग्रेस पर अधिकांशतः ह्यूम ही छाये रहे। वे इसके महासचिव थे। कांग्रेस के 1885 के अधिवेशन में जहां सिर्फ़ 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था वहीं 1889 में इसकी संख्या 2,000 हो गई थी। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में जनता का स्वाभाविक नेता माना जाने वाला पुराना अभिजात वर्ग पुरी तरह से अनुपस्थित था। रैयत और काश्तकार वर्गों का प्रतिनिधित्व भी पर्याप्त नहीं था। छोटे साहुकार और दुकानदार भी नहीं थे। उच्च वाणिज्यिक वर्ग, बैंकर, व्यापारी आदि का पर्याप्त प्रतिनिधित्व था। लगभग 130 प्रतिनिधि भूस्वामी वर्ग से थे। धीरे-धीरे बाद के अधिवेशनों में शिक्षित मध्यवर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग ज़्यादा संख्या में जुड़ने लगे।

1888 की इलाहाबाद कांग्रेस में 1200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जिसमें 455 वकील, 59 अध्यापक और 73 पत्रकार थे। 1880 के दशक के शुरू में भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त भारतीयों की संख्या 50,000 थी, जिसमें से स्नातक केवल 5,000 थे। 1887 में अंग्रेज़ी पढ़े हुए लोगों की संख्या 2,98,000 हो गई थी, जो बढ़कर 1907 में 5,05,000 हो गई थी। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस को संबोधित किया। इसके उपरान्त संगठन में महिला भागीदारी हमेशा बढ़ती ही गई।

कांग्रेस 'अत्यंत अल्पसंख्यक'

कांग्रेस का आधार बढ़ाने के प्रयास तो बहुत से हुए लेकिन कोई विशेष सफलता हाथ नहीं लगी। मुसलमानों की प्रतिनिधि संख्या में गिरावट आ रही थी। वायसराय डफ़रीन ने कांग्रेस को 'अत्यंत अल्पसंख्यक' कहकर इसकी खिल्ली भी उड़ाई थी। 1888 में डफ़रिन ने सार्वजनिक रूप से कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा था, "कांग्रेस अपने निहित स्वार्थों के लिए सामाजिक सुधारों, जिससे करोड़ों लोगों का उत्थान होगा, को नज़रअंदाज कर राजनीतिक आंदोलन चला रही है।" कांग्रेस के नेताओं ने सारा दोष ह्यूम के सिर मढ़ दिया। कांग्रेस द्वारा जन-संपर्क के प्रयास का कोई काम हाथ में नहीं लिया गया। खिन्न होकर ह्यूम 1892 में इंग्लैंड चले गए। इसके दूसरे अधिवेशन में ही अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी ने कहा था, "राष्ट्रीय कांग्रेस को अपने आप को सिर्फ़ उन सवालों तक ही सीमित रखना चाहिए जो सवाल पूरे राष्ट्र से जुड़े हों और जिन सवालों पर सीधी भागीदारी की गुंजाइश हो। हम यहां एक राजनीतिक संगठन के रूप में इकट्ठा हुए हैं, ताकि हम अपनी राजनैतिक आकांक्षाओं से अपने शासकों को अवगत करा सकें।" इसलिए सामाजिक सुधारों पर चर्चा के लिए उन दिनों कांग्रेस उचित मंच नहीं थी।

क्या था कांग्रेस का पहले लक्ष्य

कांग्रेस का पहला लक्ष्य था जनता को राजनैतिक रूप से शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, संगठित करना और जनमत तैयार करना, जिससे लोगों में आत्मविश्वास पैदा हो। ब्रिटिश हुक़ूमत जैसी शक्तिशाली सत्ता के ख़िलाफ़ एक संगठित राजनीतिक विरोध को पैदा करने के लिए अपने अंदर आमविश्वास और दृढ़ता पैदा करना अत्यावश्यक था। उस समय के राष्ट्रीय नेताओं ने राजनीतिक लोकतंत्र का स्वदेशीकरण शुरू किया। जनता की प्रभुसत्ता की वकालत की गई। नौरोजी कहा करते थे, "राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं।" कांग्रेस की कार्यवाही लोकतांत्रिक ढंग से चलती थी। किसी विषय पर बहस होती थी, सदस्यों के मत लिए जाते थे। ज़रूरत पड़ने पर मतदान होते थे। 1888 के अधिवेशन में यह तय किया गया कि अगर किसी प्रस्ताव पर हिंदू या मुसलिम प्रतिनिधियों के बहुत बड़े हिस्से को आपत्ति हो, तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होगा।

सामाजिक संरचना

'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' नामक संगठन का आरंभ भारत के अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे लोगों द्वारा किया गया, और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इसके पहले अधिवेशन के बाद कुछ ऐसे अध्यक्ष भी हुये, जिन्होंने विलायत में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। पहले तीन अध्यक्ष, व्योमेश चन्द्र बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी तथा बदरुद्दीन तैयबजी, ब्रिटेन से ही बैरिस्टरी पढ़कर आये थे। जॉर्ज युल तथा सर विलियम बैडरवर्न तो अंग्रेज़ ही थे और यही बात उनके कुछ अन्य अनुयायियों, जैसे कि एलफर्ड बेब तथा सर हेनरी काटन के बारे में भी कही जा सकती है। उन्होंने उन्नीसवीं शताब्दी के उस दौर में शिक्षा प्राप्त की, जबकि इंग्लैंड में लोकतांत्रिक मूल्यों तथा स्वाधीनता का बोलबाला था। कांग्रेस के आरंभिक नेताओं का ब्रिटेन के सुधारवादी तथा उदारवादी नेताओं में पूरा विश्वास था। भारतीय कांग्रेस के संस्थापक भी एक अंग्रेज़ ही थे, जो 15 वर्षों तक कांग्रेस के महासचिव रहे। ऐ. ओ. ह्यूम ब्रिटिश संस्कृति की ही देन थे। इसलिए कांग्रेस का आरंभ से ही प्रयास रहा कि ब्रिटेन के जनमत को प्रभावित करने वाले नेताओं से सदा सम्पर्क बनाये रखा जाये, ताकि भारतीय लोगों के हित के लिए अपेक्षित सुधार कर उन्हें उनके राजनीतिक अधिकार दिलवाने में सहायता मिल सके। यहाँ तक कि वह नेता, जिन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा नहीं पाई थी, उनकी भी मान्यता थी कि अंग्रेज़ लोकतंत्र को बहुत चाहते हैं।

अंशकालिक राजनीति

सुमित सरकार कहते हैं, "अधिकाँश नरमदलियों के लिए राजनीति अंशकालिक गतिविधि ही रही - कांग्रेस राजनीतिक दल न होकर एक त्रिदिवसीय वार्षिक उत्सव होती थी, जिसमें साथ ही साथ दो-एक सचिव होते थे और कुछ स्थानीय सभाएं होती थीं, जिनकी संख्या तो बहुत थी किन्तु वास्तव में वे अधिकांशतः वकीलों के छोटे गुटों से अधिक कुछ नहीं थीं।" 1885 से 1905 तक के कांग्रेस के काल को नरमदलीय चरण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में कांग्रेस का एक त्रिदिवसीय अधिवेशन होता था। अधिवेशन के अंत में राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक शिकायतों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए जाते थे। ये वकील कभी-कभार मिलते थे। कोई शिकायत मिली होती तो उस पर प्रस्ताव पारित कर लेते। इसके अलावा देश या आम लोगों के लिए शायद ही वे समय देते थे। इन नेताओं की जीवन शैली विलायती थी। अपने व्यवसाय में वे काफी सफल थे। इसलिए राजनीतिक गतिविधि के लिए उनके पास अधिक समय नहीं होता था।

दिनशा वाचा ने एकबार शिकायत करते हुए इन जैसे लोगों के लिए कहा था, "ये लोग तो पहले ही काफी अमीर हैं। यदि सभी पैसे के पीछे दौड़ते रहे तो देश की प्रगति कैसे होगी?" ये लोग अपनी व्यावसायिक सफलता से आत्मसंतुष्ट रहते थे। उनके अन्दर यह विश्वास होता था की धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। 1892 के काउंसिल एक्ट जैसी थोड़ी-बहुत रियायतें इन्हें मिल ही जाती थीं। अंग्रेजों के प्रति इनका दृष्टिकोण एक समान नहीं होता था। उनकी कुछेक नीति की आलोचना तो कर देते थे, लेकिन सामान्यतः अंग्रेजों की प्रशंसा ही किया करते थे। ब्रिटिश शासन की 'दैवी' प्रकृति में आस्था रखते थे।

'उदारवाद' और 'उदारवादी' राजनीति

दादाभाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, दिनशा वाचा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी शुरुआती दौर (1885-1905) के दौरान कांग्रेस की नीतियों पर हावी रहे। वे 'उदारवाद' और 'उदारवादी' राजनीति में कट्टर विश्वासी थे। वे उस वर्ग से ताल्लुक रखते थे जो जन्म से तो भारतीय था, लेकिन आचार, व्यवहार और बुद्धि में ब्रिटिश था। उन्होंने अत्यंत आभिजात्य जीवन-शैली अपना ली थी। मेहता रेल के विशेष डिब्बे में सफ़र करते थे। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में जे. घोषाल ने गांधीजी को अपनी कमीज़ के बटन बंद करने के लिए कहा था। रानाडे जब 1886 में शिमला गए तो अपने साथ 25 नौकरों की फौज ले गए थे। वे ब्रिटिश संस्थाओं के समर्थक थे। उनका मानना था कि भारत को अंग्रेजों और उनकी संसद के समक्ष अपनी आवश्यकताओं की एक संतुलित और स्पष्ट प्रस्तुति की आवश्यकता थी। उन्हें ब्रिटिश न्याय की भावना पर विश्वास था। उदारवादी व्यवस्थित प्रगति और संवैधानिक आंदोलन में विश्वास करते थे।

ब्रिटिश क़ानून और व्यवस्था पर निर्भरता

नेतागण जनता में विश्वास नहीं करते थे। उनका मत था कि सामान्य रूप से लोग इतने शिक्षित नहीं थे कि समय की बुनियादी जरूरत को समझ सकें। वे मानते थे कि उनमें उस चरित्र और क्षमता का अभाव है जिसके बल पर आधुनिक राजनीति में भाग लिया जा सकता था। उनमें निचली श्रेणी के लोगों के लिए तिरस्कार और भय की मिली-जुली भावना होती थी। इस कारण से वे ब्रिटिश क़ानून और व्यवस्था पर निर्भर थे। निम्न वर्ग के लोग उनके लिए नितांत अपरिचित होते थे। ताजा शोधों से आरंभिक कांग्रेस के पेशों में लगे बुद्धिजीवियों एवं संपत्तिधारी समूहों के संबंधों पर प्रकाश पड़ा है। इनमें कुछ उद्योगपति, कुलीन परिवार के सदस्य, व्यापारिक घराने और भूस्वामी सम्मिलित थे। फिर भी प्रारंभिक दौर के राष्ट्रवादियों में वकालत और पत्रकारिता के दो स्वतंत्र पेशों के लोगों की प्रधानता रही।

कांग्रेस के अधिवेशनों में मुसलमान प्रतिनिधि

1892 से 1909 के बीच अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में से 39 प्रतिशत वकील थे उसके बाद 19 प्रतिशत ज़मींदार थे। व्यापारी 15, पत्रकार, डॉक्टर और शिक्षक 3 प्रतिशत, और अन्य पेशेवर प्रतिनिधि 18 प्रतिशत थे। इन अधिवेशनों में प्रमुख रूप से हिन्दुओं का ही बोलबाला रहता था। हिन्दुओं में 40 प्रतिशत ब्राह्मण होते थे, शेष में ज्यातर ऊंची जाती के हुआ करते थे। प्रतिनिधियों में 90 प्रतिशत हिन्दू और 6.5 प्रतिशत मुसलमान। मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रयास भी किए गए। इसके लिए बदरुद्दीन तैयबजी के निजी संपर्कों का प्रयोग किया गया। 1885 और 1892 की अवधि में कांग्रेस के अधिवेशनों में मुसलमान प्रतिनिधि 13.5 प्रतिशत हुआ करता था। फिरभी ऐसा लगता है कि मुसलमान जनमत को साथ लाने का कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया। जन संपर्क का प्रयास तो लगभग नहीं के बराबर था।

20 सालों में कांग्रेस ने आंदोलन की जमीन तैयार की

1890 के दशक में कांग्रेस निष्क्रियता की अवस्था में पड़ी रही। सारे निर्णय एक गुट द्वारा लिए जाते थे, जिसमें सुरेन्द्रनाथ, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, आनंद चार्लू और फीरोजशाह मेहता प्रमुख थे। रानाडे इनके सलाहकार होते थे। फीरोजशाह मेहता का कांग्रेस पर दबदबा था। नौरोजी उन दिनों इंग्लैंड में थे और ब्रिटिश कमेटी के माध्यम से लंदन में आंदोलन का काम देखते थे साथ ही 'इंडिया' नाम से पत्रिका भी निकालते थे। 1895 के चुनावों में टोरी फिर से सत्ता में आ गए और नौरोजी अपनी सीट हार गए। लोगों की कांग्रेस में रुचि ख़त्म होती जा रही थी। फिर भी 1885-1905 के बीस सालों में कांग्रेस ने आंदोलन की ज़मीन तैयार करने का काम किया। बीसवीं सदी में गोखले के रूप में एक ऐसे नए नेता का उदय होता है जिसने कांग्रेस में नवजीवन का संचार किया। वे आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। वे युवा थे, और उनमें आत्मत्याग की भावना और पूर्णकालिक जन-सेवा के प्रति निष्ठा थी।

वायसरॉयों का बदलता दृष्टिकोण

प्रथम अधिवेशन के बाद समय के साथ-साथ धीरे-धीरे कांग्रेस के अधिवेशनों का सुर बदलने लगा। बाद में राष्ट्रीय समस्याओं को प्रमुखता दी जाने लगी। सरकार भी अपने सरपरस्ती और बढ़ावा देने के रुख में बदलाव लाना शुरू कर दिया। 1885 में जिस डफ़रिन ने कांग्रेस के जन्म का आशीर्वाद दिया था, उसने ही तीन-चार साल बाद इसे 'बहुत छोटा-सा अल्पमत' कहकर इसका निरादर करना शुरू कर दिया। 1888 में उसने घोषणा की थी कि कांग्रेस एक अल्पसंख्यक वर्ग की प्रतिनिधि से अधिक कुछ नहीं है। डफ़रिन (1884-88) के बाद लैंसडाउन (1888-93), एवं एल्गिन (1893-98) भारत के वायसराय हुए। 1890 में सरकारी अधिकारियों को लैंसडाउन द्वारा यह आदेश दिया गया कि वह कांग्रेस के अधिवेशनों में शरीक न हों।

1898 में लॉर्ड एलगिन ने शिमला में कहा था, "इंडियन नेशनल कांग्रेस को यह बात अच्छी तरह से मालूम हो कि भारत तलवार से जीता गया है, और तलवार से ही उसपर क़ब्ज़ा रहेगा"। उसके उत्तराधिकारी लॉर्ड कर्जन ने 1900 में घोषणा की थी, "कांग्रेस टूट रही है और लड़खड़ाते हुए अपने पतन की ओर बढ़ रही है। मेरी परम अभिलाषा है कि भारत में रहते हुए मैं इसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता करूं"। हां कर्जन की सहायता से कांग्रेस में नए प्राण का संचार अवश्य हुआ। 1905 में कांग्रेस में नरम और गरम दल का संघर्ष आरंभ हुआ। 1906 में टूट को टालने के लिए 81 वर्षीय वयोवृद्ध नेता दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकता का अधिवेशन हुआ। 1907 का सूरत कांग्रेस अधिवेशन बड़े ही तनावपूर्ण स्थिति में हुआ। जहां एक ओर नरम दल को अधिवेशन में बहुमत का विश्वास था, तो गरम दल को देशव्यापी लोकप्रियता का विश्वास।

अवसरवादी आंदोलन में विश्वासघात और पाखंड को मिला अवसर

इस दौर के आन्दोलनकारियों की आलोचना करते हुए लाला लाजपत राय ने मत व्यक्त किया था, "यह एक अवसरवादी आंदोलन था। इसने विश्वासघात और पाखंड के अवसर खोले। इसने कुछ लोगों को देशभक्ति के नाम पर व्यापार करने में सक्षम बनाया।" प्रारंभिक दौर के आन्दोलन की मूलभूत कमज़ोरी उसके सामाजिक आधार की संकीर्णता में थी। उस वक़्त के लोगों को नेताओं का चरित्र और व्यवहार व्यापक रूप से आकर्षित नहीं कर पाया। इसका प्रभाव मुख्यतः शहरों के शिक्षित वर्ग तक सीमित था। नेतृत्व भी पेशेवर वर्गों जैसे वकीलों, डाक्टरों, पत्रकारों, शिक्षकों और कुछ व्यापारियों और भू-स्वामियों के दायरे में सीमित था। इन नेताओं ने न कोई व्यक्तिगत त्याग किया, न मामूली किस्म की निजी तक़लीफ़ उठायी।

ऐसे नेताओं के समूहों से अबाध जन-आन्दोलन का समर्थन करने की आशा नहीं की जा सकती थी। प्रारंभिक दौर के नेताओं ने भूल यह की कि उन्होंने जनता के केवल सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक पिछड़ेपन को देखा। उन्होंने यह नहीं देखा की केवल जनता के पास ही शौर्य और बलिदान के वे गुण हैं, जिनकी एक लंबे साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष की ज़रुरत है। यह गलत रुख नेताओं में इसलिए पैदा हुआ कि वे जनता से अलग-थलग थे। फिरभी आरंभिक दौर के राष्ट्रीय आन्दोलन के सामाजिक आधार की संकीर्णता से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि संघर्ष केवल उन सामाजिक वर्गों के हित के लिए हुआ, जो उनमें शामिल थे। कांग्रेस एक राजनीतिक दल भी थी और महज एक त्रिदिवसीय वार्षिक प्रदर्शन नहीं थी। इसने अपने कार्यक्रम और नीतियों द्वारा भारतीय जनता के हर वर्ग के मसलों को उठाया।

औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध सारे देश के हितों की अगुआई की। हाँ यह सही है कि साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के विरुद्ध सारी जनता को तैयार कर पाने में उन्हें सफलता नहीं मिली, इसलिए उसे साम्राज्यवाद से अक्सर समझौता करने को विवश होना पड़ा, यहाँ तक की 'राज' के प्रति वफादारी की बात भी करनी पड़ी। आरंभिक दौर के नेताओं की इन असफलताओं के बावजूद उनकी सेवाओं से इतना संतोष तो ज़रूर मिलता है कि राष्ट्रवाद की शक्ति उन्हीं के प्रयासों से फूटी जिससे अंततः आज़ादी हासिल करने का महान कार्य संपूर्ण हुआ। जैसा कि बिपन चंद्र मानते हैं, "1885 से 1905 तक की अवधि भारतीय राष्ट्रवाद के बीजारोपण का समय था; और शुरुआती राष्ट्रवादियों ने इसके बीज अच्छे और गहरे बोए थे।"

नोट: हमें आशा है कि परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को इतिहास के विषय पर लिखे इस लेख से काफी सहायता मिलेगी। करियरइंडिया के विशेषज्ञ द्वारा आधुनिक इतिहास के विषय पर लिखे गए अन्य लेख पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

शिक्षा और रोजगार से जुड़ी खबरें और यूपीएससी के विषयों पर विस्तृत लेख पढ़ने के लिए करियर इंडिया के टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें।

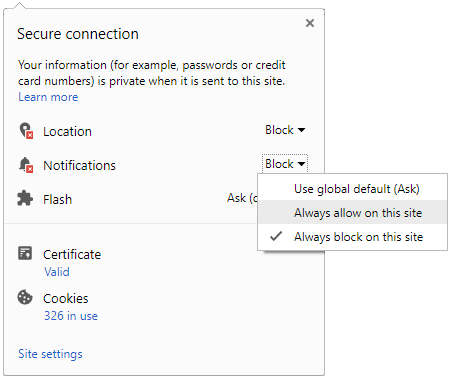

Click it and Unblock the Notifications

Click it and Unblock the Notifications