Government of India Act 1935 in Hindi UPSC: 1932-33 के दौरान ब्रिटिश हुक़ूमत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने में सफल हो गई थी। लेकिन उन्हें मालूम था कि दमन की नीति से वे अधिक दिनों तक अपने इस प्रयास में सफल नहीं रह सकते। आने वाले दिनों में फिर से आंदोलन छिड़ सकता है और दमन से उसे दबाया भी नहीं जा सकता। आज के लेख में भारत सरकार अधिनियम, 1935 पर व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है।

सिविल सेवा परीक्षा में मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।यूपीएससी मेंस परीक्षा सितंबर के महीने में आयोजित की जायेगी। यूपीएससी समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए उम्मीदवार इस लेख से सहायता ले सकते हैं। लेकिन इस पर व्याख्या करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं बीते कुछ वर्षों में प्रतियोगी परीक्षा में इस विषय पर पूछे गये कुछ प्रश्नों पर-

वर्ष 2021 में पूछा गया प्रश्न- भारत में 1858 के बाद हुए प्रमुख संवैधानिक सुधारों तथा समाज एवं राजनीति पर उनके प्रभाव की विवेचना कीजिए।

वर्ष 2019 में पूछा गया प्रश्न- क्या यह कहना न्यायोचित है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में सभी ब्रेक्स थे लेकिन कोई इंजन नहीं था?

वर्ष 2015 में पूछा गया प्रश्न - "यद्यपि 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने द्वैध शासन के स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता को स्थापित किया, तथापि गवर्नर को प्रदत्त अधिभावी शक्तियों ने स्वायत्तता की आत्मा को कमजोर किया।" सविस्तार स्पष्ट कीजिए।

वर्ष 2013 में पूछा गया प्रश्न - "यद्यपि 1919 का अधिनियम 1935 के अधिनियम द्वारा विस्थापित हो गया, पहले की प्रस्तावना नहीं बदली गयी - चेशायरी बिल्ली के लुप्त होने के बाद भी उसकी मुस्कराहट बनी रही, और दूसरे में औपनिवेशिक पद का कोई ज़िक्र नहीं था।" स्पष्ट कीजिए।

अंग्रेज़ी रणनीतिकार राष्ट्रीय आंदोलन को स्थायी रूप से कमज़ोर करने की नीति तलाशने लगे। यह तय किया गया कि फूट डालो और राज करो की नीति के तहत कांग्रेस में फूट डाल कर उसका विभाजन किया जाए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनके आगे संवैधानिक सुधारों का दाना डाला जाए। इस दाने को चुगकर कांग्रेस का एक हिस्सा औपनिवेशिक प्रशासन में शामिल हो जाएगा। उसके बाद जो ताकत बचेगी उसको दमन के बल पर कुचल दिया जाएगा। इसी नीति को अमली रूप देने के लिए 1935 में सरकार द्वारा गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट पारित कर शासन में थोड़े सुधार करने के प्रयास किए गए।

भारतीय वैधानिक आयोग (साइमन कमीशन) की नियुक्ति

1919 के अधिनियम के तहत भारतीय विधायिका केवल एक गैर-संप्रभु कानून बनाने वाली संस्था थी। सरकारी गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में कार्यपालिका के समक्ष यह संस्था शक्तिहीन थी। 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि अधिनियम के कामकाज पर रिपोर्ट करने के लिए दस साल बाद एक रॉयल कमीशन नियुक्त किया जाएगा। नवंबर 1927 में, समय से दो साल पहले, ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसे आयोग भारतीय वैधानिक आयोग (साइमन कमीशन) की नियुक्ति की घोषणा की।

आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने सिफारिश की कि द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का विस्तार किया जाना चाहिए, ब्रिटिश भारत और रियासतों का एक संघ स्थापित किया जाना चाहिए और सांप्रदायिक निर्वाचन जारी रखा जाना चाहिए। प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा तीन गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए।

इसके बाद मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेतपत्र प्रकाशित किया गया जिसमें एक संघीय व्यवस्था और प्रांतीय स्वायत्तता के प्रावधान शामिल थे। योजना पर आगे विचार करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो के तहत ब्रिटिश संसद के सदनों की एक संयुक्त समिति की स्थापना की गई थी। 1934 में प्रस्तुत इसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि यदि कम से कम 50 प्रतिशत रियासतें इसमें शामिल होने के लिए तैयार हों तो एक संघ की स्थापना की जाएगी।

चर्चिल विरोधियों का अगुआ था

उस समय ब्रिटेन में भारतीय प्रश्न को लेकर अच्छा-खासा विवाद उठ खड़ा हुआ था। विंस्टन चर्चिल विरोधियों का अगुआ था। वह भारत को स्वशासन देना, ब्रिटिश साम्राज्य के साथ ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता के साथ भी गद्दारी समझता था। उसके अनुसार भारत वहां के राजनीतिज्ञों की अपेक्षा ब्रिटिश नौकरशाहों के हाथों कहीं ज़्यादा सुरक्षित था। वह चाहता था कि लॉर्ड विलिंगडन ख़ूब सख़्ती करे। वह यह भी नहीं चाहता था कि भारतीय देशभक्तों की कोई भी मांग पूरी हो। चर्चिल गांधीजी की धार्मिकता और सत्य-अहिंसा की नीति को निरा ढकोसला समझता था। उस समय ब्रिटिश मत्रिमंडल में भारत का उपनिवेश मंत्री सैमुअल होर था। नए संविधान को पास कराने का दायित्व उसी पर था।

नए विधान में जो भी थोड़ी-बहुत सत्ता भारत को दी जाने वाली थी उसके खिलाफ़ इंग्लैंड में प्रेस और पार्लियामेंट ने काफी हल्ला मचा रखा था। होर बड़ी मुश्किलों से उस विधान को पास करा पाया। विधान पास हो जाने पर इंग्लैंड के समाचार पत्र 'मैनचेस्टर गार्जियन' ने लिखा था, "अंग्रेज़ न तो भारत पर शासन कर सकते हैं, और न ही उसे छोड़ सकते हैं। इसलिए ऐसा विधान बनाना आवश्यक हो गया था, जो भारतीयों को स्वशासन मालूम पड़े और अंग्रेज़ों को ब्रिटिश राज।"

ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 का भारत सरकार अधिनियम बनने के लिए पारित किया गया था। इसे 1 अप्रैल, 1937 से लागू किए जाने की व्यवस्था की गई। कांग्रेस और मुसलिम लीग दोनों ने इस अधिनियम की आलोचना की, लेकिन दोनों ने ही 1937 के चुनावों में भाग लिया।

1935 के अधिनियम की विशेषताएं

1935 का अधिनियम काफी लंबा था। इसमें 321 धाराएं और 10 परिशिष्ट थे। इस अधिनियम को बिना प्रस्तावना के पास किया गया था। इस अधिनियम के लक्ष्य के संबंध में किसी नई नीति की घोषणा नहीं की गई। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही 1935 के अधिनियम के साथ जोड़ दिया गया। इसमें पूर्ण स्वराज्य या औपनिवेशिक स्वराज्य के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। केंद्र में दोहरा शासन भी 1919 के प्रांतीय द्वैध शासन की तरह ही था। यह कहा गया कि 1919 के अधिनियम को 1935 के अधिनियम द्वारा विस्थापित कर दिया गया है, लेकिन 1919 के अधिनियम की आत्मा इसमें मौजूद रही।

भारतीय जनमत के सभी भागों का कहना था कि इस अधिनियम में 1919 के प्रस्ताव से अधिक कुछ नहीं है। तभी तो कहा गया है कि "यद्यपि 1919 का अधिनियम 1935 के अधिनियम द्वारा विस्थापित हो गया, पहले की प्रस्तावना नहीं बदली गयी - चेशायरी बिल्ली के लुप्त होने के बाद भी उसकी मुस्कराहट बनी रही, और दूसरे में औपनिवेशिक पद का कोई ज़िक्र नहीं था।" जिस तरह लुईस कैरोल के उपन्यास एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड का पात्र चेशायरी बिल्ली के गायब हो जाने के बाद भी उसकी मुस्कराहट बनी रहती है, उसी तरह ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 के अधिनियम के तहत 1919 के अधिनियम के द्वैध शासन की जगह प्रांतीय स्वायत्तता लागू करने के बाद भी भारतीय केंद्र सरकार 1919 के अधिनियम के अनुसार मामूली संशोधनों के साथ शासित होती रही।

अखिल भारतीय संघ

1935 के अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ एवं प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रांतों और राजाओं-महाराजाओं की रियासतों को मिला कर भारत को एक गणतंत्र का दर्ज़ा दिया गया और देशवासियों को प्रांतीय सरकार बनाने का अधिकार दिया गया। लेकिन देशी राज्यों को इस संघ में शामिल होने या नहीं होने की छूट दी गई थी। इंडिया काउंसिल को भंग कर दिया गया। भारत सचिव को सलाह देने के लिए एक सलाहकार नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। भारत मंत्री अंग्रेजी राज का सलाहकार बना दिया गया।

वायसराय के अधिकारों में वृद्धि

वायसराय के अधिकारों में पहले की अपेक्षा अधिक वृद्धि की गई। उसे मंत्रिपरिषद को नियुक्त करने, भंग करने और अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। वह संघीय सभा को बुला सकता था या भंग कर सकता था। 80 प्रतिशत बजट पर उसका नियंत्रण था। विदेश विभाग और प्रतिरक्षा पूरी तरह से वायसराय के नियंत्रण में रहने वाला था। वह प्रांतीय मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता था।

केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था

साइमन कमीशन द्वारा अस्वीकार की गई द्वैध शासन व्यवस्था को प्रान्तों की जगह केंद्र की संघीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया था। संघीय विषयों को सुरक्षित (सुरक्षा, विदेशी मामले, सेना आदि) और हस्तान्तरणीय (कम महत्त्वपूर्ण संघीय विषय) वर्गों में विभाजित किया गया था। सुरक्षित विषयों को वायसराय कार्यकारिणी के तीन मनोनीत सदस्यों की सहायता से संचालित कर सकता था, जो संघीय व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। हस्तांतरित विषयों की जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपी गई थी। केन्द्रीय विधायिका के बहुमत प्राप्त दल से मंत्री लिए जाने थे और वे विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। मंत्रियों की अधिकतम संख्या 10 रखी गई थी।

केंद्र में सदन, परिषद और सभाओं का विस्तार

केंद्र में (संघीय विधानमंडल में) दो सदन, राज्यों की परिषद (ऊपरी सदन) और संघीय सभा (निचली सदन), होनी थी। 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति संघीय सभा और 30 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति राज्य परिषद् के सदस्य नहीं बन सकते थे। केन्द्रीय विधायिका को विधिनिर्माण, वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार मिले थे, परन्तु अत्यंत सीमित थे। सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान था। तीन विषय सूचियाँ थीं- संघीय विधान सूची, प्रांतीय विधान सूची और समवर्ती विधान सूची।

अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ गवर्नर-जनरल के विवेक के अधीन थीं। यहां तक कि अगर कोई विधेयक संघीय विधायिका द्वारा पारित किया गया था, तो गवर्नर-जनरल इसे वीटो कर सकता था, जबकि गवर्नर-जनरल द्वारा स्वीकृत अधिनियमों को भी किंग-इन-काउंसिल द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता था। संघीय स्तर पर प्रत्यक्ष चुनावों के स्थान पर अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान रखा गया था। व्यस्क व्यक्तियों की कुल संख्या का छठा हिस्सा ही मतदान का अधिकारी थी। मतदाताओं की संख्या 65 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी गई थी। 'सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल' और 'महत्त्व' के सिद्धांतों को आगे चलकर दबे-कुचले वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों तक बढ़ाया गया। मताधिकार का विस्तार किया गया, जिसमें कुल आबादी के लगभग 10 प्रतिशत को मतदान का अधिकार मिला।

संघीय सभा में देशी रियासतों द्वारा मनोनीत सदस्य

संघीय सभा के सदस्यों की संख्या 375 थी। इसमें से 250 सदस्य चुने जाते और बाकी 125 सदस्यों को देशी रियासतों द्वारा मनोनीत किया जाना था। निर्वाचित सदस्यों में 38 महिलाएं, श्रमिकों, व्यापारी और उद्योगपति वर्ग के लिए सुरक्षित रखा गया था। मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया था। अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के लिए भी स्थान निश्चित किया गया था। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का था। सभा की कार्रवाई संचालित करने के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की भी व्यवस्था थी।

राज्य परिषद्: एक स्थायी निकाय

काउंसिल ऑफ स्टेट्स (उच्च सदन) को एक स्थायी निकाय होना था। इसके 1/3 सदस्य हर साल चुने जाने थे। इसकी सदस्य संख्या 260 थी। 150 सदस्यों का चुनाव प्रांतीय प्रतिनिधित्व के आधार होना था। 104 देशी शासकों के प्रतिनिधि होते। 6 सदस्यों को वायसराय मनोनीत करता। निर्वाचित सदस्यों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था थी।

प्रांतीय स्वायत्तता और गवर्नर के अधिकार

प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, यानी आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के बीच का अंतर समाप्त कर दिया गया और कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन पूर्ण जिम्मेदार सरकार की स्थापना की गई। केंद्र और प्रान्तों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। विषयों को तीन सूचियों में बांटा गया। राज्य सूची के विषयों पर क़ानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र तथा राज्य दोनों ही क़ानून बना सकते थे। प्रांतों ने अपनी शक्ति और अधिकार सीधे ब्रिटिश क्राउन से प्राप्त किए। उन्हें स्वतंत्र वित्तीय अधिकार और संसाधन दिए गए। प्रांतीय सरकारें अपनी सुरक्षा पर धन उधार ले सकती थीं।

'संरक्षण और आरक्षण'

गवर्नर प्रांतीय कार्यकारिणी का सर्वोच्च पदाधिकारी था और प्रान्तों की कार्यपालिका की शक्ति गवर्नर में निहित थी। वह मंत्रियों की सहायता से शासन करता। गवर्नर को विस्तृत अधिकार दिए गए थे, जैसे अल्पमतों, सार्वजनिक सेवाओं, देशी रियासतों के शासकों और अंग्रेजों के हितों की सुरक्षा, भारत में सुरक्षा, शांति एवं व्यवस्था कायम रखना। इन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए उन्हें विशेष शक्तियां दी गई थीं, जिसे 'संरक्षण और आरक्षण' कहा जाता था। प्रांतो में द्विशासन के स्थान पर, सैद्धांतिक रूप से सभी विभागों में, उत्तरदायी सरकार का प्रावधान रखा गया था।

प्रांतीय गवर्नरों के पास 'विवेकाधीन शक्तियां' (विधायिकाओं के अधिवेशन बुलाने, अधिनियमों पर स्वीकृति देने और कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित) रहने दी गई थीं। इन मामलों में मंत्रियों को सलाह देने का अधिकार नहीं था। गवर्नर प्रांत का प्रशासन अनिश्चित काल के लिए अपने हाथ में ले सकता था। गवर्नरों को मंत्रियों को बदलने या रद्द करने का अधिकार दिया गया था। इस तरह गवर्नर वस्तुतः शासन का वास्तविक प्रधान था।

एक तरफ जहां विधान मंडल की शक्तियों पर अनेक सीमाएं लगी हुई थीं, वहीँ दूसरी ओर गवर्नरों और गवर्नर जनरल को मनमाने ढंग से काम करने के लिए इतने अधिक अधिकार दे दिए गए थे कि प्रांतीय स्वायत्तता निरर्थक हो जाती थी। आपात काल में तो पूरे शासन की बागडोर ही इनके हाथ में आ जाती थी।

क्या चाहती थी ब्रिटिश सरकार

वास्तव में ब्रिटिश सरकार भारतीयों को सत्ता देना ही नहीं चाहती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि "1935 के भारत सरकार अधिनियम ने द्वैध शासन के स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता को स्थापित किया, तथापि गवर्नर को प्रदत्त अधिभावी शक्तियों ने स्वायत्तता की आत्मा को कमजोर किया।" प्रांतीय स्वायत्तता की यह योजना अपने लक्ष्य को हासिल करने में असफल रही। न तो प्रान्तों में उत्तरदायी शासन लागू हुआ और न ही प्रान्तों पर केंद्र का नियंत्रण बना रहा। प्रांतीय स्वायत्तता केवल नाम-मात्र के लिए थी। व्यवहार में उस पर इतने अधिक बंधन थे कि प्रांतीय स्वायत्तता अर्थहीन हो जाती थी। गवर्नर सिर्फ सांविधानिक अध्यक्ष ही नहीं था, बल्कि उसके हाथ में पूरे प्रान्त का नियंत्रण था।

प्रान्तों की विधायिका

प्रांतीय विधानमंडलों का और विस्तार किया गया। प्रान्तों में भी दो सदनों वाली विधायिका की स्थापना का प्रावधान था। लेकिन यह व्यवस्था सभी जगह एक सामान नहीं थी। मद्रास, बंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार और असम के छह प्रांतों में द्विसदनीय विधायिकाएँ प्रदान की गईं, अन्य पाँच प्रांतों पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त, उड़ीसा और मध्य प्रान्त में एक सदनीय विधायिकाओं को बनाए रखा गया।

विधान परिषद् (ऊपरी सदन)

विधान परिषद् स्थायी संस्था थी। इसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य थे। विभिन्न संप्रदायों और विशिष्ट वर्गों के प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित कर दी गई। प्रति वर्ष 1/3 नए सदस्य लिए जाते।

विधान सभा (निचली सदन)

अलग-अलग प्रान्तों में विधान सभा के सदस्यों की संख्या भिन्न-भिन्न थी। सदस्यों का चुनाव सांप्रदायिक आधार पर होना था। कार्यकाल 5 वर्षों का था। विधानमंडलों को प्रांतीय, समवर्ती और गवर्नर द्वारा सौंपे गए विषयों पर क़ानून बनाने का अधिकार था।

मताधिकार का विस्तार

मताधिकार का विस्तार किया गया। प्रान्तों के लिए 11 प्रतिशत जनता को मतदान का अधिकार दिया गया। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का भी विस्तार किया गया। दलितों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया। मुसलमानों को उनकी संख्या से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया।

संघीय न्यायालय

अधिनियम ने 1935 के अधिनियम की व्याख्या करने और अंतर-राज्य विवादों को निपटाने के लिए मूल और अपीलीय शक्तियों के साथ एक संघीय न्यायालय (जो 1937 में स्थापित किया गया था) के लिए भी प्रदान किया, लेकिन लंदन में प्रिवी काउंसिल को इस अदालत पर हावी होना था, यानी इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में ही की जा सकती थी।

गृह सरकार में परिवर्तन

जिन विषयों पर गवर्नर अपने मंत्रियों की सलाह से काम करता था, उन पर से भारत सचिव का नियंत्रण हट गया। इण्डिया काउन्सिल का अंत कर दिया गया और उसकी जगह पर कुछ सलाहकारों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई।

संशोधन की व्यवस्था

अधिनियम में संशोधन की व्यवस्था थी। प्रायः सभी संविधानों में संशोधन का अधिकार संसद को होता है, लेकिन भारत में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संशोधन का अधिकार ब्रिटिश संसद को था। भारतीय विधानमंडल संशोधन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद को भेजती और उस पर निर्णय ब्रिटिश संसद लेती।

देशी रियासतों से संबंध

भारतीय रियासतों को सम्राट के प्रति उन सारे दायित्वों का पालन करना पड़ता जो वे पहले से करती आ रही थी। शामिल होने के इच्छुक प्रत्येक रियासत के शासक को 'विलय के साधन' पर हस्ताक्षर करना था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि किस हद तक अधिकार संघीय सरकार को सौंपे जाने थे।

अधिनियम पर भारतीयों की प्रतिक्रिया

इस सत्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि प्रांतीय स्वायत्तता की योजना सांविधानिक सुधारों की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण क़दम था। प्रो. कूपलैंड ने 1935 के अधिनियम को एक बड़ी सफलता माना है। उनके अनुसार इस अधिनियम ने भारत के भाग्य को अंग्रेजों के हाथ से भारतीयों के हाथ में हस्तांतरित कर दिया। फिर भी अगर सही समालोचना करें तो हम पाते हैं कि इस नए अधिनियम में भी वास्तविक राजनीतिक और आर्थिक सत्ता अंग्रेज़ों के हाथ में ही थी। इस अधिनियम की उदारवादियों, जिन्ना और कांग्रेसियों यानी भारतीय जनमत के लगभग सभी भागों ने आलोचना की थी। इस अधिनियम ने न तो कांग्रेस को संतुष्ट किया और न ही मुसलिम लीग को।

क्या कहा था नेहरू ने

नेहरूजी ने कहा था, "1935 के भारत सरकार अधिनियम में सभी ब्रेक्स हैं लेकिन कोई इंजन नहीं है।" उन्होंने इस विधान को 'अनैच्छिक, अप्रजातंत्रीय और अराष्ट्रवादी' बताते हुए इसे 'ग़ुलामी का परवाना' कहा था। अप्रैल 1936 में हुए लखनऊ कंग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कहा था, नए विधान में भारतीयों को जिम्मेदारियां तो सौंपी गई हैं, लेकिन अधिकार नहीं दिए गए हैं। जिन्ना ने इसे 'पूर्णतया सडा हुआ, मौलिक रूप से ख़राब और पूर्णतया अस्वीकरणीय' कहा था। अधिनियम में वायसराय और गवर्नरों को असीम अधिकार दिए गए थे। प्रांतीय स्वायत्तता पर व्यंग्य करते हुए राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था, "इस प्रशंसित स्वराज्य में वास्तव में जनता और मंत्रियों से कहीं अधिक स्वराज्य गवर्नर को दिया गया है।"

गांधीजी को यह विधान पसंद नहीं था। ब्रिटिश संसद ने 1935 में इसे पास किया और वह तुरंत ही भारत में लागू भी कर दिया गया। 1937 के प्रारंभ में चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई। लिनलिथगो ने इस अधिनियम के बारे में कहा था, "इस अधिनियम को ऐसा इसलिए बनाया गया है कि हमारी दृष्टि में भारत में ब्रिटिश प्रभाव को बनाए रखने का यही सर्वोत्तम उपाय है। मैं समझता हूं कि हमारी नीति में कहीं भी यह बात नहीं है कि भारतीयों को नियंत्रण सौंपने की गति को अनावश्यक रूप से उस गति की तुलना में बढ़ाया जाए, जिसे हम, दीर्घकालीन दृष्टि से, भारत को साम्राज्य से जोड़े रखने के लिए सर्वोत्तम समझते हैं।"

देशी रियासतें भी विचार-विमर्श का सीधा विषय बनीं

1935 के अधिनियम द्वारा पहली बार देशी रियासतें भी विचार-विमर्श का सीधा विषय बनीं। संघीय शासन में ब्रितानी भारत के प्रान्तों के साथ रियासतों को भी शामिल किए जाने का प्रस्ताव आया। ऊपर से तो देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो भारत को एक देश और यहाँ के लोगों को एक राष्ट्र मानने के सिद्धांत की पुष्टि की जा रही है। लेकिन जैसा कि बिपिन चन्द्र ने कहा है "अंग्रेजों का वास्तविक इरादा राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांत और कार्यक्रम के पलड़े को राजाओं का इस्तेमाल करके संतुलित करना था।"

इसीलिए संघीय विधान परिषद् में उन्हें अनुपात से कहीं ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया। फ़ेडरल असेंबली की 375 में से 125 सीटें रजवाड़ों के मनोनीत सदस्यों को दी जानी थीं। यानी ये प्रतिनिधि राजाओं द्वारा नामज़द व्यक्ति होते। जब राजा ही ब्रिटिश सरकार के कृपाकांक्षी थे, तो उनके नामज़द व्यक्ति का क्या कहना!

ब्रिटिश संसद के लिए आरक्षित था संशोधन का अधिकार

1935 का अधिनियम भारत को एक लिखित संविधान देने का एक प्रयास था, भले ही भारतीय इसके निर्माण में शामिल नहीं थे, और यह भारत में पूर्ण जिम्मेदार सरकार की दिशा में एक कदम था। हालांकि अधिनियम ने एक कठोर संविधान प्रदान किया लेकिन इसमें आंतरिक विकास की कोई संभावना नहीं थी। संशोधन का अधिकार ब्रिटिश संसद के लिए आरक्षित था। साम्प्रदायिक निर्वाचक मंडलों की प्रणाली के विस्तार और विभिन्न हितों के प्रतिनिधित्व ने अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जिसकी परिणति भारत के विभाजन के रूप में हुई।

मत देने का अधिकार 14 प्रतिशत से अधिक लोगों को नहीं था। सुरक्षा और विदेश संबंध पर विधान परिषद् का कोई नियंत्रण नहीं था। गवर्नर जनरल ने विशेष नियंत्रण का अधिकार अपने पास रखा था। ऊपर से ब्रितानी सरकार द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल उसी के प्रति जिम्मेदार था। प्रान्तों को जो स्वायत्तता के अधिकार दिए गए थे, वे भी गवर्नर में निहित विशेष अधिकारों द्वारा रद्द किए जा सकते थे। वह चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा बनाए किसी भी क़ानून को रद्द कर सकता था। अपनी मर्ज़ी से क़ानून लागू कर सकता था। अध्यादेश जारी कर सकता था। नागरिक सेवा और पुलिस पर नियंत्रण रख सकता था।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 की निंदा और सर्वसम्मति से खारिज

1935 के अधिनियम की लगभग सभी वर्गों ने निंदा की और कांग्रेस द्वारा सर्वसम्मति से खारिज कर दिया गया। इस अधिनियम में कुछ अधिकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को सौंपे गए थे, तो कुछ सरकार ने अपने पास रखे थे। सरकारी विवेकाधीन शक्तियों, आरक्षणों, और रक्षक उपायों के तंत्र में विस्तार करके उसे और भी कस दिया था। भारतीय नेता इससे क्षुब्ध थे। प्रान्तों को स्वायत्तता तो दी गयी लेकिन अब भी पर्याप्त शक्तिशाली केन्द्र में एक प्रकार के द्वैध शासन की बात थी। इसके अलावा संघीय विधान मंडल के अधिकार भी सीमित थे और उनकी शक्तियों पर अनेक सीमाएं लगी हुई थीं। निम्न सदन के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई।

सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को कायम रखा गया। बजट के महत्त्वपूर्ण मुद्दे संघीय विधान मंडल के अधिकार क्षेत्र में नहीं रखे गए थे। वित्त और दूसरे मामलों में उनके अधिकार काफ़ी सीमित थे। मुद्रा और विनिमय पर क़ानून बनाने के लिए वायसराय की पूर्व अनुमति आवश्यक थी। रक्षा, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय मामले, केन्द्रीय सरकार और प्रांत के गवर्नर के मातहत ही रखे गए। बाकी मामलों में भी वायसराय को हस्तक्षेप करने का, नियंत्रण स्थापित करने का विशेषाधिकार था। प्रांतीय स्वायत्तता की योजना अपने लक्ष्य को हासिल करने में असफल रही। न तो प्रान्तों में उत्तरदायी शासन लागू हुआ और न ही प्रान्तों पर केंद्र का नियंत्रण बना रहा।

प्रांतीय स्वायत्तता केवल नाम-मात्र के लिए थी। व्यवहार में उस पर इतने अधिक बंधन थे कि प्रांतीय स्वायत्तता अर्थहीन हो जाती थी। इस नए विधान में भारतीयों को जिम्मेदारियां तो सौंपी गई, लेकिन अधिकार नहीं दिए गए थे। प्रांतीय स्वराज्य बहुत रुकावटों और संरक्षणों के अधीन जारी किया गया था। जगह-जगह उन्हें ब्रिटिश राज का मुंह ताकना पड़ता। बिना किसी अधिकार के देश की प्रशासनिक और आर्थिक प्रगति की गाड़ी अबाध गति से आगे कैसे बढती? यह गाड़ी उसी सीमा तक आगे बढ़ सकती थी जिस सीमा तक गवर्नर और गवर्नर जनरल उसकी आज्ञा देता। इसीलिए तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, "1935 के भारत सरकार अधिनियम में सभी ब्रेक्स थे लेकिन कोई इंजन नहीं था?"

नोट: हमें आशा है कि परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को इतिहास के विषय पर लिखे इस लेख से काफी सहायता मिलेगी। करियरइंडिया के विशेषज्ञ द्वारा आधुनिक इतिहास के विषय पर लिखे गए अन्य लेख पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

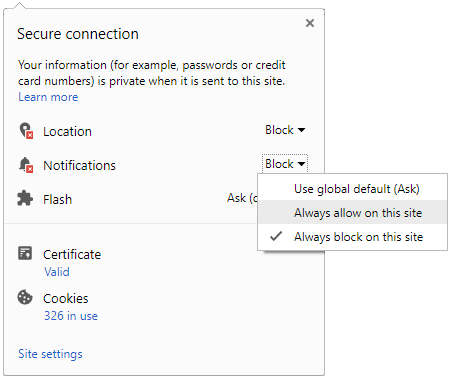

Click it and Unblock the Notifications

Click it and Unblock the Notifications